ホーム

東京ドライビングサポートメディア

東京ドライビングサポート

メディア

お申込みから免許取得に関して、皆様から多く頂くご質問にお答え致します。

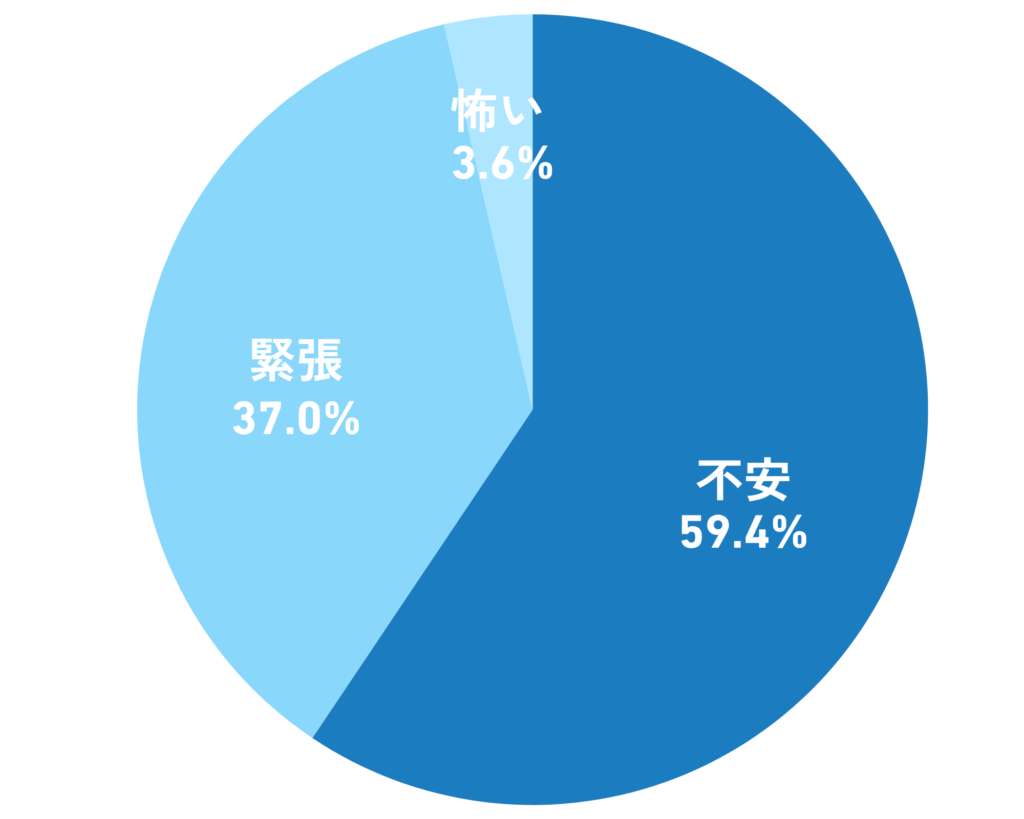

8割以上が「不安・怖い・緊張」を感じていた【口コミ調査】

実は6割以上の方が、受講前に「不安や緊張」を感じています。 【独自調査】ペーパードライバー講習前の不安感を可視化。不安59.4%、緊張37.0%、怖い3.6%という結果に。

実は6割以上の方が、受講前に「不安や緊張」を感じています。 【独自調査】ペーパードライバー講習前の不安感を可視化。不安59.4%、緊張37.0%、怖い3.6%という結果に。調査概要|口コミ106件を分析(東京ドライビングサポート独自調査)

東京ドライビングサポートでは、2024年2月〜2025年6月の間に投稿された106件のGoogleマップ口コミをもとに、受講者の「講習前の心理状態」に関する傾向を独自に分析しました。 対象となったのは、ペーパードライバー講習を受けた方の声。特に注目したのは、講習を申し込む前に感じていた「怖い」「不安」「緊張」というキーワードです。 それぞれの口コミにこれらのワードが含まれているかを1件ずつチェックし、出現数をカウント。その結果、8割以上の受講者が「心理的なハードルの高さ」を感じていたことが明らかになりました。 つまり、運転ブランクがある方や、久しぶりの運転に挑む方が感じる「不安」は決して珍しいことではありません。むしろ、多くの方が同じ気持ちを抱えながら、一歩踏み出しているという実態が、数字として浮かび上がったのです。 「自分だけが怖いと思っているのでは…」と感じている方にこそ、このデータが安心材料になれば幸いです。

もっとも多かったワードは「不安」…全体の約6割にのぼる

調査の結果、以下の3つの感情ワードが口コミに頻出していることが明らかになりました。 ・不安:59.4%

・緊張:37.0%

・怖い:3.6% 最も多くの口コミに含まれていた感情が「不安」でした。

全体の約6割近くにあたる受講者が、講習前に

「運転できるかどうか自信がない」

「昔と車の操作が違って戸惑うのでは」

といった、具体性を持たない“漠然とした不安”を抱えていたことがわかります。 さらに分析を進めると、「不安」と「緊張」はセットで出現しているケースが多く、心理的には

「失敗したらどうしよう」「怒られたらどうしよう」

といった過去の体験(例:教習所での嫌な思い出)や想像上のリスクが、講習当日まで緊張感を高めていることが見受けられました。 一方で、「怖い」は出現頻度としては少ないものの、内容には注目すべき傾向があります。

「運転そのものが怖い」というよりも、

「誰かに迷惑をかけたらどうしよう」

「知らない道を走るのが怖い」

「教官が厳しかったらどうしよう」

など、対人・環境・操作に対する複合的な恐怖として現れており、その根底には “責任感の強さ”や“過去の失敗経験”があると推察されます。 特に、10年以上の運転ブランクがある方や、育児・介護・職場の事情で急に運転再開を求められた方の口コミでは、

「必要に迫られているけれど、自分にできるかがとにかく不安だった」

という切実な声が多く見られました。これは、自発的ではなく環境要因による再開に特有の心理的ハードルが存在していることを示しています。 また、注目すべきは「技術不安」だけでなく、「人間関係への不安」も多く見られた点です。

「どんな先生が来るのか」「怖い思いをしないか」「否定されないか」

といったコメントは、単なる教習への不安ではなく、過去に否定的な体験をしたことへの防衛反応とも受け取れます。

これは“心理的安全性”が受講満足度に直結していることを意味します。 このように、講習前に感じている「見えない不安」は、 技術面 × 対人面 × 環境要因が複雑に絡み合った “多層構造の心理的ハードル”であることが明らかになりました。 だからこそ東京ドライビングサポートでは、こうした感情を前提にした “心理的カウンセリング型サポート”を導入しています。

単に運転を教えるのではなく、 「話を受け止める」「寄り添って見守る」ことを重視した講習設計が、

受講者の安心感と成功体験の獲得につながっているのです。 「不安」「緊張」「怖さ」という3つのキーワードから浮かび上がるのは、 運転再開がいかに感情的なハードルの高い行為かという事実──。

その“壁”に丁寧に寄り添えることこそが、 質の高いペーパードライバー講習の本質であると言えるでしょう。

「緊張」も4割近くに。特に初日や教習前の声に多く出現

次に多かったのが「緊張」というワードで、全体の37.0%の口コミに出現していました。 特に顕著だったのが教習初日や運転再開直前のタイミング。

多くの受講者が、

「最初のアクセルが怖かった」

「久々すぎて体が固まった」

など、再スタートに強い緊張を感じていたことが分かりました。 この傾向から見えてくるのは、運転という行為がもはや“日常”ではなく、“未知のチャレンジ”になってしまっているという事実です。

とくに10年以上ブランクのある方や、過去にトラウマ的な体験をした方ほど、

「うまく操作できるか分からない」「怒られたらどうしよう」

といった予期的な不安を伴う強い緊張状態にあることが伺えます。

緊張の正体は「技術」ではなく「自己評価」や「過去の記憶」

緊張の背景には、ただの操作不安だけでなく、 「できない自分への葛藤」や、「失敗してはいけない」という思い込みが存在しています。 実際、口コミには以下のような“身体感覚を伴う緊張”が多数報告されていました: ・「久しぶりすぎて手に汗をかいた」 ・「最初の交差点が怖くて頭が真っ白になった」 ・「エンジンをかけた瞬間から体がこわばった」 ・「ブレーキを踏む足が震えた」 これらの発言は、単に「車の操作が不安だった」というレベルを超え、 “自分自身への不信感”や“責任を果たせるかどうか”のプレッシャーによる緊張であることが分かります。「最初の1歩」がもっとも緊張する瞬間だった

分析では、「緊張」という感情は、教習が始まる“直前”や“冒頭数分”にピークを迎えているケースが多数ありました。 「初日は朝からソワソワして何度もキャンセルしようか悩んだ」 「インストラクターが話しかけてくれるまで目を合わせられなかった」 という声からも、緊張が身体と行動に強く影響していることが読み取れます。 多くの受講者が、「エンジンをかけるまでが一番怖かった」と語っており、 実際に運転し始めてからは少しずつ緊張が解けていく傾向にあります。 このことから、「講習前・教習初日の心理的ケア」が極めて重要であることが分かります。寄り添いの一言が緊張を緩めるカギに

東京ドライビングサポートでは、この“緊張のピーク”を丁寧に乗り越えるため、 受講開始時の声かけや無理のないペース設計を重視しています。 「怖かったらすぐ止めても大丈夫ですよ」 「最初は座ったままミラー調整からやってみましょう」 ──このような安心を与える“最初の一言”が、緊張を大きく和らげるという実感が、多くの口コミに表れています。 緊張=乗り越えるべきものではなく、共にほどいていくもの。 その感覚を大切にする講習だからこそ、 「思っていたより怖くなかった」「自信が戻ってきた」と語る受講者が多いのです。「怖い」という直接的な表現は少数派(3.6%)だが、根底には共通の不安心理。

「怖い」という感情の裏にある“複合的なプレッシャー”

今回の調査で最も出現頻度が少なかった「怖い」(3.6%)という感情。 しかし、その内容は非常に深い心理的背景を含んでいました。 口コミでは、 「運転そのものが怖い」というよりも、 「誰かに迷惑をかけたらどうしよう」 「知らない道を走るのが怖い」 「教官が厳しかったらどうしよう」 といった“対人” “環境” “技術”に対する不安が複合的に重なった恐怖が表れていました。 これらのコメントからは、「責任感の強さ」や「過去の失敗経験」が根底にあることが読み取れます。 特に教習所でのトラウマ体験や、周囲への迷惑を強く意識する性格傾向が「怖さ」として顕在化しているのです。「自信のなさ」と「期待に応えたい想い」のはざまで

特に印象的だったのは、10年以上のブランクや、子育て・介護・職場復帰などで 「どうしても運転しなければならない」状況にある方の声です。 「必要に迫られているけれど、怖くて動けない」 「家族に勧められたけど、自信がない」 ──このような“環境に背中を押されて再開する”人々が抱える“怖さ”は、 単なる技術的不安ではなく、自己肯定感や人間関係への気遣いが強く影響していることが分かりました。「人が怖い」「否定されるのが怖い」──人間関係不安の存在

「どんな先生が来るのか不安だった」 「怒られたらどうしようと思って眠れなかった」 これらの声から見えてくるのは、教習の内容そのものではなく“教習者との関係性”に対する怖さです。 過去に教官から否定された経験を持つ方ほど、同じ体験を繰り返すのではという防衛反応が強く、 「優しい先生かどうか」が安心材料として重要視されている傾向が見られました。 つまり、「怖さ」とは操作技術の問題だけでなく、「人からどう見られるか」「否定されないか」という社会的な不安と密接に関係しているのです。“怖い”に寄り添う姿勢こそ、安心への第一歩

東京ドライビングサポートでは、こうした“目に見えない怖さ”にも対応できるよう、 心理的カウンセリング型の講習アプローチを導入しています。 技術面のサポートはもちろん、 「気持ちを受け止める」 「否定せずに見守る」 「進捗を一緒に喜ぶ」というメンタル面での支援が、 多くの受講者に「安心できた」「こんな講習があるとは思わなかった」と評価されています。 ペーパードライバー講習は、単なる“運転練習”ではありません。 感情に寄り添う教育こそが、再スタートを支える大切な要素なのです。「運転再開の壁」とは何か──言葉にできない“怖さ”が立ちはだかる

ペーパードライバー講習を検討している方々の多くが、最初に立ちはだかる「見えない壁」──それが「運転再開の壁」です。

単にブランクによる運転技術の不安だけでなく、心理的なプレッシャーや過去のトラウマ、さらには社会的な視線への意識など、複雑に絡み合った要素によって、その一歩が踏み出せない状態が生まれています。 実際、東京ドライビングサポートが分析したGoogle口コミ106件の中では、「不安」や「緊張」という言葉が多数登場した一方で、「怖い」というストレートな表現はわずか3.6%にとどまりました。 しかし、この数字は決して「怖いと感じていない」ことを意味しているわけではありません。

むしろその逆で、多くの方が「怖い」と思いながらも、それを言葉にできていない、あるいは言いたくないという心理状態にあるのです。 「怖い」という感情は、しばしば弱さや未熟さと結びつくと受け取られがちで、Googleマップなどの公開された口コミでは、「不安」「緊張」「自信がない」といったソフトな表現に言い換えられる傾向があります。 口コミを読み解くと、

・車線変更での不安 ・教官との相性への警戒 ・「エンジンをかけるだけで手に汗をかいた」といった記述に見られるように、

「怖さ」は別の言葉や身体反応を通じて間接的に表現されていることがわかります。 つまり、「運転再開の壁」は単なる操作技術の問題ではなく、感情面・対人関係・自己評価の問題として深く根を張っているのです。 さらに見逃せないのが、再開を求められる理由が自発的でないケースが多いという点です。

育児や介護、職場での移動ニーズなど、「どうしても運転しなければならない」というプレッシャーがある中で、

「でも怖い」と感じてしまう──この板挟み状態が、多くの方を苦しめています。 東京ドライビングサポートでは、こうした「言葉にされていない怖さ」に注目し、心理的カウンセリング型サポートを導入。

「怖いと思っていて当然」「怖さを受け止めるところから始めよう」という姿勢で、教習前のヒアリングから丁寧に対話を重ねています。 大切なのは、「怖さをなくすこと」ではなく、その怖さと共に、安心して走り出せるようにすること。 運転再開の壁を乗り越えるには、まずその壁の存在を認めることから始まるのです。

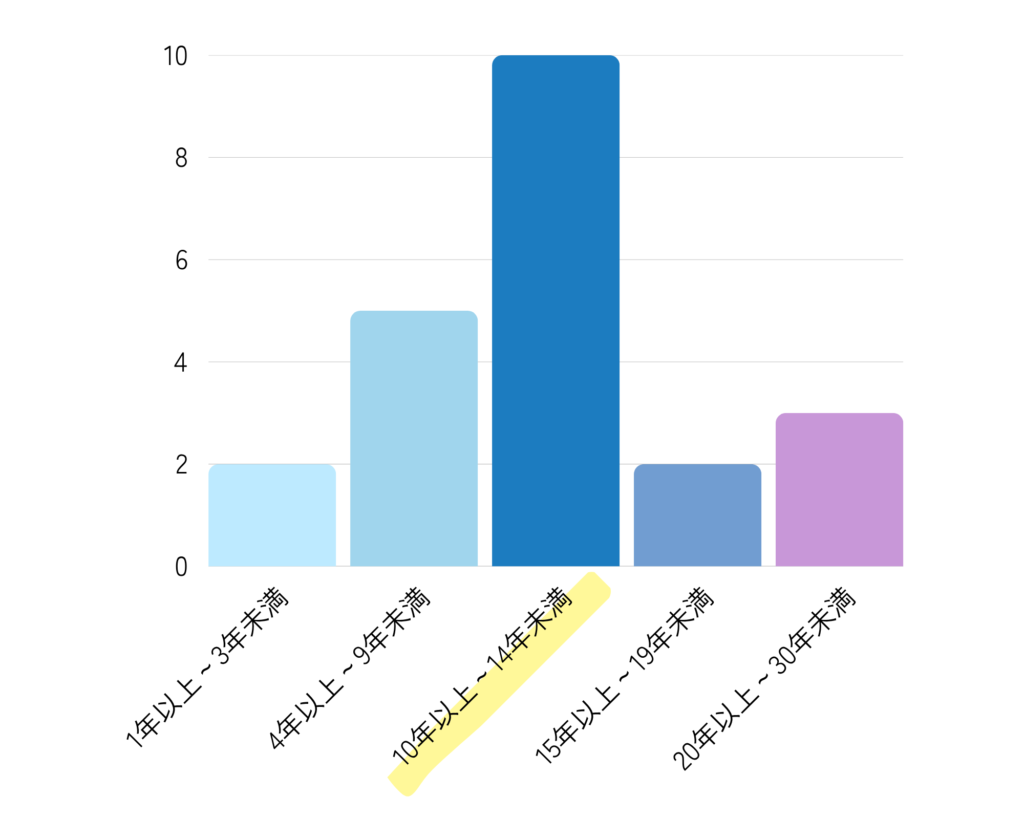

実際に受講された方の中で、最も多かったのは「10年以上運転していない」という回答でした。

【口コミ調査】運転ブランク年数の分布|10年以上のブランクを抱えた方が最多(東京ドライビングサポート独自分析)

運転ブランク年数別に見る、ペーパードライバー受講者の実態とは?

運転ブランク年数と心理的ハードルの関係──東京ドライビングサポート独自調査

東京ドライビングサポートでは、2024年2月〜2025年6月までの期間に寄せられたGoogle口コミ106件をもとに、受講者の「運転ブランク年数」に着目した独自の定量分析を実施しました。 これまで多くの講習申込において、受講動機や不安の種類には個人差があると感じていましたが、今回の調査によって、ブランク期間の長さと心理的状態・受講行動との間に明確な傾向があることがデータとして裏付けられました。運転ブランク年数の区分と集中層

具体的には、受講者の運転ブランク年数を以下の5つの層に分類し、それぞれの分布を可視化しました: ・1年以上〜3年未満 ・4年以上〜9年未満 ・10年以上〜14年未満 ・15年以上〜19年未満 ・20年以上〜30年未満 その結果、最も多かったのが「10年以上〜14年未満」の層であることが明らかとなりました。 これは、多くの方が「いつか再開しなければ」と思いながらも、10年以上という長い時間を経て、ようやく講習を決意しているという現実を示しています。 その背景には、以下のような要因が影響していると考えられます:- 育児や転職など生活環境の変化

- 年齢的な不安や体力の変化

- 家族やパートナーからの後押し

運転ブランク年数が持つ心理的な意味

このように、運転ブランクの年数は単なる数値ではなく、受講者が抱える不安の深さや講習に対する期待の大きさを示す“心理的指標”の一つにもなりうるのです。 たとえば、ブランクが長いほど「本当に運転できるのか」「今さら教わるのが恥ずかしい」といった感情が強くなり、講習を申し込むまでに時間がかかる傾向があります。 また、その分「教えてくれる人が安心できるか」「優しく対応してくれるか」など、講師への期待や信頼のハードルも高くなることが口コミからも読み取れました。今回の調査結果が示す意義

この分析結果は、これからペーパードライバー講習を検討している方にとって、「自分と同じような境遇の人が多くいる」という安心材料となり得ます。 「10年も空いてしまったけど、自分だけじゃなかった」と知ることが、最初の一歩を踏み出す勇気につながるのです。 また、教習を提供する側にとっても、受講者の心理状態に寄り添った講習設計やカウンセリングの重要性を再認識するきっかけとなりました。 東京ドライビングサポートでは今後もこうした定量的なデータをもとに、「走り出すきっかけ」をつくる講習スタイルを追求していきます。もっとも多かった「10年以上〜14年未満」の層

もっとも多かったブランク年数「10年以上〜14年未満」の背景とは?

今回のデータで最も多くの受講者が該当したのは、「10年以上〜14年未満」の運転ブランクを持つ層で、全体の中でも突出して多い10名近くにのぼりました。 このゾーンに集中する背景には、ライフステージの大きな変化が関係していると考えられます。 たとえば、20代で免許を取得したものの、進学や都市部での就職によって運転の必要がなくなり、そのまま長期間ブランクに入ってしまったケース。 その後、結婚・出産・育児・親の介護といったライフイベントを経て、「家族のために、やむを得ず運転再開が必要になった」というきっかけが多く見られます。 また、最近増えているのが地方移住・転居・郊外での生活を機に、公共交通が限られた地域で“運転が必須”となるケースです。 「もう逃げられない」という状況に追い込まれることもあり、“生活のために”運転せざるを得ない切迫感が、この層の特徴でもあります。 心理的には、「自分はもう運転できないのでは」という諦めに近い感情を抱えている方も少なくありません。 ブランク年数が長くなるほど、「事故を起こしたらどうしよう」「周囲に迷惑をかけたら…」という不安が膨らみ、再スタートに対する“心理的ハードル”は非常に高くなっていきます。 さらに注目すべきなのは、この層に属する方々が講習に申し込む際、「怖いけど、もう後がない」という切実な気持ちで決断しているという点です。 それは、「運転できたら便利」ではなく、「運転できなければ生活が立ち行かない」という状況下での選択。講習に対する真剣度や期待感が非常に高い層ともいえるでしょう。 現場のインストラクターからも、次のような声が寄せられています: 「この層の方は緊張感が非常に高く、初回はハンドルを握る前から涙ぐんでいた」 「過去に教習所で怒られた経験がフラッシュバックする方も多い」 そのため、技術的な指導以上に、心理的な安心感を与える“カウンセリング的アプローチ”が必要とされています。 この「10年以上〜14年未満」という層は、単なる年数の数字で分類できるものではありません。 それは、人生の転換期に直面し、決断と勇気を持って再出発しようとする人たちが集まる、極めて重要なゾーンなのです。20年以上のブランクがあっても講習を受ける人がいる事実

「運転ブランク20年以上」──勇気ある決断が希望になる

今回の口コミ分析の中には、「運転ブランク20年以上」という方々の声も確かに存在していました。 これは単なるデータ以上に、“勇気ある決断”の記録であり、今まさに運転再開に迷っている方々にとって、希望のメッセージとも言える存在です。 たとえば、「最後に運転したのは学生時代。20年以上乗っていないのに、再開しようと思えた」という声や、「車社会の地域に引っ越して、避けられない状況になった」というリアルな背景も寄せられています。 この層の特徴は、運転に対する恐怖心が非常に強い一方で、「今このタイミングしかない」という背水の陣のような覚悟で講習に臨んでいる点です。 中には、初回は涙を浮かべながらブレーキに足を乗せたというエピソードもあり、再開に至るまでの心理的ハードルの高さは、他の層とは比較にならないほどです。 しかし同時に、「やってみたら、案外覚えていた」、「インストラクターの声かけに安心できた」といった感想も多く、“できないと思い込んでいた自分”からの解放が印象的に語られています。 これは、人は何年経っても変われる・再出発できるということの確かな証明でもあり、長年ブランクに悩み続けている方にとって、大きな励みとなるエピソードです。 東京ドライビングサポートでは、こうした超ブランク層に対しても、「一歩踏み出すことの価値」を大切にし、技術指導と同時に“気持ちのケア”を重視した講習を行っています。 20年という時間が経っても、人はまたハンドルを握れる。 そのことを実際に体験してくれた受講者の存在は、私たちにとって何よりの励みであり、未来の受講者への“道しるべ”となっています。4〜9年のブランク層は“迷いやすい”年数帯

「4年以上〜9年未満」──自信と不安の狭間にある層へのサポート

次に多かったのが、「4年以上〜9年未満」の運転ブランク層です。 この年数帯に該当する方々は、運転経験の“記憶”はかすかに残っている一方で、実践への自信が追いつかないという、まさに「自信と不安の狭間」に揺れる状態にあります。 とくに多く寄せられたのは、以下のような“迷い”の声でした。 ・「運転できるかもしれないけど、万が一事故を起こしたらどうしよう」 ・「教習所ほどガチガチでなく、でもしっかり教えてほしい」 このような心理的な揺れを抱えた方にとって、東京ドライビングサポートの柔軟なカリキュラムや、心理的配慮を前提とした声かけ・対応は大きな安心材料となっています。 実際、この層は講習前の相談率が非常に高く、「受けたいけど不安がある」「自分に合う内容か知りたい」といった理由で、申し込み前に細かく確認される傾向が顕著に表れています。 つまり、「講習を受けようかな…」と検討しつつも、“最後のひと押し”を必要としている人が多い層なのです。 この年数帯において重要なのは、運転技術の指導だけではなく、心の背中をそっと押してあげること。 「大丈夫ですよ」という安心感のある言葉や、丁寧なヒアリング、共感的な対話が、再スタートの大きな後押しとなります。 東京ドライビングサポートでは、こうしたニーズに応えるべく、個別相談・相性チェック・装置確認付きの無料面談も実施しています。 ▶ 【ペーパードライバー個別無料会】に申し込む 「ちょっと相談してみたい」──その気持ちが動いた瞬間こそが、再出発の第一歩。 この層への対応は、まさにその“瞬間”を逃さず支える役割が求められるのです。まとめ:ブランク年数ではなく「再開に向き合えるか」が決断の分かれ道

ブランク年数は「再開できるか」の決定要因ではない──再出発に必要なのは“今”への気づき

東京ドライビングサポートでは、これまで多くの受講者と向き合う中で、「運転ブランク年数の長さ」そのものが、再開できる・できないの決定要因ではないことを現場レベルで実感してきました。 今回、Google口コミ106件の独自分析を通じて、その実感がデータとしても裏付けられる結果となりました。 たしかに、10年・20年という長期の運転ブランクを持つ方々は、技術的な不安も心理的なハードルも高い傾向があります。 しかし、それ以上に再開を左右するのは、「今、生活の中で運転が必要になった」という明確な理由や、「このままではいけない」という本人の気づきです。 つまり、多くの方が講習を決意する背景には、“何年運転していなかったか”ではなく、“今どうしたいか”という感情と環境の変化があります。 実際に寄せられた口コミの中にも、 「子どもの送り迎えが必要になった」 「転職で車通勤が避けられなくなった」 「親の介護でどうしても運転が必要になった」 といった“今の生活に直結する理由”が数多く見られました。 これは、再開を検討しているすべての方に向けた、「タイミングに正解はない」という勇気あるメッセージでもあります。 「もう遅いかもしれない…」と感じている方こそ、“今の気持ち”に素直になることが、再スタートの最大の鍵です。 ▶ 【ペーパードライバー無料出張 初回お試しコース90分】はこちら ▶ 【ペーパードライバーチェックシートで自己診断】も可能です 再出発に必要なのは「年数」ではなく、「今どうしたいか」──その気づきを、私たちは全力で応援しています。東京ドライビングサポートが考える「再開の壁」の本質とは

私たちが見てきた多くの受講者の姿から読み取れるのは、運転再開をためらう理由の多くが「技術不足」ではなく、心理的ブロックであるという点です。 「怖いと言ってはいけない」「こんな歳で教習なんて恥ずかしい」「他人に迷惑をかけるかも」──

そんな“心の中の言葉にならない声”こそが、再開を阻む大きな壁になっているのです。 だからこそ、東京ドライビングサポートでは、再開を希望するすべての方に「あなたの今の状態を否定しない」というスタンスで向き合います。 ハンドルを握る前に、まず気持ちに寄り添う。

操作説明より先に、「ここでいいんだ」と安心してもらう時間を大切にする。

──私たちが重視しているのは、技術の前に“人として向き合う”という姿勢です。

「再開」は失敗ではなく、“決断”である

多くの方が、最初はこう語ります。 「私はもう運転できないかもしれない」 「正直、怖いです」 「ずっと避けてきたんです」 でも、講習を終えたあとには、こんな言葉が返ってきます。 「勇気を出してよかった」「また運転できるとは思わなかった」「涙が出るほど嬉しかった」 ──再開は、不安を克服する物語の始まりでもあるのです。 東京ドライビングサポートは、そうした再出発の第一歩に伴走できることを、心から誇りに思っています。もし今、少しでも「また運転したい」と思っているなら

それは、あなた自身の「変わりたい」というサインかもしれません。 ブランク年数や年齢、過去の経験よりも、 「今、もう一度運転に向き合いたい」という気持ちこそが、最も尊いきっかけです。 東京ドライビングサポートは、あなたの一歩に“寄り添いながら支える”ことを約束します。 どうかその声を、私たちにお聞かせください。 再開の壁を越えた先には、思っていた以上に広く、自由な景色が広がっています。実際に「再開の壁」を突破した人の声

東京ドライビングサポートには、長年の運転ブランクや恐怖心を抱えながらも、勇気を出して“再スタート”を切った方々の声が数多く寄せられています。 「教習所で怒鳴られて以来、運転が怖かった。でも講習中、先生の言葉に涙が出た」 これは、ペーパードライバー歴15年の女性が語ったリアルな体験です。

▶ 【運転が怖い…】教習所で怒鳴られて乗れなくなった私が、ペーパードライバー講習で再び走り出せた話 「地方移住を機に、雪道でも安心して運転できるようになりたかった」 白馬村に移住した男性は、生活の必然からマイカー講習を受け、自信を取り戻しました。

▶ 【ペーパードライバー 出張講習】長野移住で直面した“運転できない現実”。雪道を克服した話 また、106件のGoogle口コミを分析したところ、実際に再開に踏み出した方の多くが

「怖かったけれど、一歩踏み出して良かった」と前向きな変化を語っています。

▶ 【口コミ106件を徹底分析!】ペーパードライバーの不安と本音とは? 再開への壁は人それぞれですが、「どのくらいブランクがあるか」よりも、「今の自分がどう感じているか」が何よりも重要です。 まずは、自分の状態をチェックしてみませんか? ▶ 【運転が怖いと感じたら…】ペーパードライバーチェックシートで自己診断しよう

指導歴15年の小竿インストラクターが担当。受講者一人ひとりの不安に寄り添いながら、丁寧にサポートします。

小竿インストラクターの“寄り添い型指導”が不安を和らげる

運転に不安を抱える方の多くは、

「また怒られるのでは」「できなかったら迷惑をかけるかも」

といった強いプレッシャーを感じており、

講習を受ける前から心と体が緊張状態にあるのが現実です。 とくに過去に教習所で怖い経験をした方にとっては、 “教える人=怖い存在”という思い込みが残っており、

そのイメージが運転再開の壁をさらに高くしてしまいます。 そんな中、多くの口コミやアンケートに共通して登場するのが、 東京ドライビングサポートのインストラクター・小竿 建の存在です。 彼の指導スタイルは、技術的な教え方だけでなく、 「安心して学べる環境づくり」を最優先にしている点が特徴です。 実際の受講者の声には、次のようなリアルな体験談が寄せられています: ・「最初に“今日は焦らずゆっくり進めていきましょう”と言ってもらえただけで、気持ちがずっと楽になりました」

・「声が落ち着いていて、ハンドルを握る手の震えが少しずつおさまりました」

・「ミスしてもすぐにフォローしてくれて、“大丈夫ですよ”と優しく言ってもらえて、本当に救われました」 これらの言葉に共通しているのは、「失敗しても受け入れてもらえる」という安心感です。

講習中に多少のミスをしても、それを咎めることなく、 あたたかく受け止めて導いてくれる姿勢が、

受講者の緊張をほぐし、「また運転してもいいかもしれない」という 前向きな気持ちを育てています。 小竿インストラクターのこうした姿勢は、心理的カウンセリングに近いアプローチとも言え、

受講者にとっては「運転を教えてもらう時間」であると同時に、 「自信を取り戻す時間」としても機能しています。 実際、講習終了後の口コミには、

「安心して話せた」「自分のペースで進められた」「またお願いしたい」

といった評価が並び、厚い信頼が寄せられています。 単に運転技術を教えるだけではなく、

“心のブレーキ”を外してくれる指導こそが、

小竿インストラクターの最大の特長といえるでしょう。 実際の受講体験の詳細は、以下の記事でも紹介しています。ぜひご覧ください。

▶ 【体験記】怒られると思っていたのに…小竿インストラクターの言葉で変わった90分間

“怖くない教習”だからこそ、何でも相談できる──まずは「個別相談会」から

東京ドライビングサポートでは、いきなり教習をスタートするのではなく、「運転に対する不安をまず言葉にしてもらう」ことを大切にしています。

そのために設けているのが、講習前の“個別無料相談会”です。 「昔、教習所で怒られて以来、運転に対してトラウマがある」

「もう自分には無理かもしれない」

「怖い先生だったらどうしよう…」

そうした本音を、最初にしっかりヒアリングし、気持ちの整理をする時間として活用していただいています。 この相談会では、小竿インストラクター自身がマンツーマンで受講者の悩みを丁寧に聴き取り、どこから始めるべきか、どんな進め方が合っているかを一緒に考えていきます。

そのやり取りの中で多くの方が、「あ、自分のことをちゃんと聞いてくれる場所なんだ」と実感し、初めて本当の意味で“緊張がほどけた”と語っています。 口コミでも、次のような声が数多く寄せられています。

- 「最初の相談会で“無理に進めません”と言ってくれて安心した」

- 「小さな不安も真剣に聞いてくれて、運転以外のことも話せた」

- 「講習を申し込む前に話せたことで、“ここなら大丈夫”と感じた」

10年・20年のブランクがある方こそ、「出張型」が最適な理由

東京ドライビングサポートでは、出張型のペーパードライバー講習を提供していますが、運転ブランクが10年・20年以上の方から特に高い評価をいただいています。 その理由は明確です。「再開の壁」が最も高くなるのが、この10年・20年という年数帯だからです。

ブランクが長くなるほど、「もう無理かもしれない」「事故を起こしたらどうしよう」という恐怖心が膨らみ、教習所のような緊張感のある環境では委縮してしまうケースが少なくありません。 たとえば、知らない場所まで移動し、見慣れない車に乗り、他人の視線を感じる環境で「さあ運転してみましょう」と言われても、多くの方はハンドルを握る前に心が折れてしまうのです。 そこで私たちは、その「最初の一歩」をもっともやさしく踏み出せる環境として、出張型という選択肢を用意しました。 ご自宅前や近隣の駐車場からスタートし、生活圏内の道路を走ることで、見慣れた景色が受講者の緊張を和らげてくれます。 さらにマイカー講習をご希望の方にとっては、「使い慣れた車で練習できる」点も大きなメリットです。

車両サイズ・ミラー感覚・ペダル操作など、すべてに慣れているからこそ「技術の習得」ではなく「感覚の取り戻し」に集中でき、スムーズな自信回復につながります。 実際、受講者からは以下のような声が寄せられています: ・「知らない場所では緊張してしまうので、家の近くでスタートできて本当に助かった」

・「教習所では無理だったけど、出張型ならできた。これは私にとって唯一の選択肢だった」

・「自分の車で、いつも行くスーパーまで行けたことで“できるかも”と思えた」 また、感染症リスクや育児・介護・家事などで外出が難しい方にとっても、出張型講習はまさに“希望のスタイル”です。 インストラクターがご自宅に伺い、ご自身の生活リズムに合わせて教習ができる点が大きな安心につながっています。 東京ドライビングサポートでは、このように心理面・環境面のハードルを取り除くことを何より重視し、10年・20年という長いブランクにも真摯に寄り添った講習を行っています。 「いきなり教習所は不安…」「でも家の近くならやってみたい」 そんな想いを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。 🔗 【公式】出張型ペーパードライバー講習|東京ドライビングサポート

マイカーでの教習は、実用的で事故リスクも軽減

東京ドライビングサポートでは、マイカー・レンタカー・カーシェア車両のいずれでも教習が可能ですが、特にマイカー講習は、受講後の日常運転に最もスムーズに移行できるという理由で、多くの方に選ばれています。 最大のメリットは、「普段使う車で練習できる安心感」にあります。

教習所の車両は、サイズ・視界・操作感が実際の自家用車と異なるため、

「教習所ではできたのに、いざ自分の車だと不安が残る…」というケースも少なくありません。 その点、マイカー講習では以下のような実用性の高い練習が可能になります: ・車両感覚やブレーキのクセを身体で覚えられる

・自宅の駐車場や行き慣れたスーパーなど、実生活のルートで練習できる

・実際の車幅での右左折や車線変更を安全に体得できる

・講習後も「この車でできた」という成功体験が自信につながる 特に駐車・車庫入れに苦手意識がある方にとって、

「実際に使う駐車場で練習できたのが助かった」との声が非常に多く寄せられています。 さらに、事故リスクを軽減する観点からも、マイカー講習には大きな意義があります。

実際の調査では、講習で使った車と普段の車が異なる場合、再開後のヒヤリ・ハット率が上昇する傾向があることが分かっています。

つまり、講習と実生活のあいだにギャップがあると、運転への自信を失う可能性が高まるのです。 そのため、私たちは可能な限りマイカーでの受講をおすすめしています。

もちろん、お車が手元にない方のためのレンタカー・カーシェア講習にも柔軟に対応していますのでご安心ください。 マイカー講習は、「不安を減らす」だけでなく、「日常に活かせる力を身につける」ための最短ルート。 受講者の多くが、「この車で走れた」という体験が、再開後の生活に直結した安心感につながったと語っています。 🔗 【体験記】長野移住で直面した“運転できない現実”。マイカー講習で雪道を克服した話

運転技術だけでなく「心の再スタート」を支えるカスタマイズ型講習

東京ドライビングサポートでは、単にハンドル操作や車両感覚を教えるだけではなく、受講者一人ひとりの「心の状態」や「運転への記憶」に寄り添うことを何よりも大切にしています。 実際、これまで私たちが接してきた方々の中には、以下のような“深い不安”や“過去のトラウマ”を抱えている方が多くいらっしゃいました。 ・「昔、教習所で教官に怒鳴られてから運転が怖くなった」

・「免許は持っているけれど、事故の記憶がフラッシュバックしてしまう」

・「家族に“危ない”と言われて以来、自信を失って車から遠ざかっていた」 こうした心の傷や葛藤は、ブランクの長さや年齢以上に再出発を妨げる“見えない壁”になることがあります。 だからこそ東京ドライビングサポートでは、事前の無料カウンセリングを通じて、受講者の過去の経験・不安の種類・再開したい理由などを丁寧にヒアリングし、その方だけの「再スタート支援プラン」を作成しています。 この「カスタマイズ型指導」によって、たとえば次のような効果が生まれています。 ・怒られた経験で緊張していた方が、安心して運転できるようになった

・事故経験を乗り越え、「また家族とドライブに行けるようになった」

・数十年ぶりの運転でも、“自分のペースで”取り戻すことができた また実際に、「怖くて運転ができなかった私が、再び走れるようになった」という体験者の声も多数寄せられています。

こうしたエピソードは、同じ悩みを抱える方々にとっての希望となり、「一歩踏み出してよかった」と感じてもらえるきっかけになっています。 東京ドライビングサポートの講習は、運転スキルを磨くだけでなく、“自信を取り戻す体験”を提供する時間でもあります。

そしてそれは、「教える」のではなく「寄り添う」ことから始まります。 もしあなたが今、「できるか不安」「また失敗したら怖い」と感じているなら、まずは無料相談から一歩踏み出してみませんか? 🔗 【初回相談付き】出張型ペーパードライバー講習はこちら

東京で“怖くない”と評判のペーパードライバー講習とは?──不安を抱える人に選ばれている理由

東京でペーパードライバー講習をご検討中の方へ。個別相談は無料です。詳しくはお気軽にご相談ください。

<「安心できる環境」×「寄り添う教習」──東京ドライビングサポートが選ばれる理由

ペーパードライバー講習を検討する際、多くの方が最初に抱えるのは、「本当に自分に合った講習なのか」という不安です。 特に東京都内のように、交通量が多く、複雑な道が入り組む都市では、「自分に運転ができるのだろうか」という疑念が強まり、最初の一歩を踏み出せずに悩み続ける方も少なくありません。 そんな中で、口コミや紹介を通じて選ばれているのが、東京ドライビングサポートの出張型ペーパードライバー講習です。 その最大の理由は、「安心できる環境と寄り添い型の教習スタイル」にあります。

教習所のように知らない場所で、知らない車に乗るのではなく、受講者の“いつもの生活圏”や“マイカー”を使って練習ができる──

このスタイルは、「再開の心理的ハードル」を大きく下げてくれると高く評価されています。 また、独自に実施した口コミ分析からも、講習を受けた方の約8割以上が「不安・緊張・怖さ」を感じていたことが明らかになっており、その“感情に寄り添う指導”が多くの共感を呼んでいます。 特にインストラクターの小竿健氏は、

・「怒らない」

・「丁寧に進める」

・「できたことをきちんと褒める」

といった、“心のケア”を重視した対応に定評があり、実際の体験談でもその姿勢が詳しく語られています。 さらに、個別のカスタマイズ対応や、出張型ならではの柔軟なスケジュール対応、教習前の無料相談など、受講者の心理的・実務的ハードルを徹底的に取り除く体制が整っているのも大きな特長です。 こうした“本質的な安心感”こそが、東京ドライビングサポートが長年にわたって選ばれ続けている最大の理由です。 受講を検討しているあなたも、 「無理なく始められる」「相談しやすい」「自分のペースでできる」 という新しい教習のかたちを、ぜひ体感してみてください。 🔗 【出張型ペーパードライバー講習の詳細はこちら】 🔗 【運転が怖い…】教習所で怒鳴られて乗れなくなった私が再び走り出せた話 🔗 【あなたはペーパードライバー?】不安度チェックシートで自己診断

出張型で“通うストレス”をゼロに──忙しい毎日でも再スタートできる環境を

ペーパードライバー講習を受けたいと思っても、教習所に通うという物理的なハードルが高く感じられる方は少なくありません。 電車やバスを使って慣れない土地へ向かい、受付をして、教習専用車に乗って、知らない道を走る──。

その一連の流れは、特に運転に不安を感じている方にとっては“精神的にも肉体的にも大きな負担”となります。 そこで、東京ドライビングサポートが採用しているのが「完全出張型」のペーパードライバー講習です。 受講者のご自宅やご指定の場所までインストラクターが直接訪問し、そのまま日常の生活圏内で教習がスタートできる──

このスタイルが、圧倒的な支持を集めています。 「移動不要」「通うストレスなし」「土地勘のある道で練習できる」といったメリットは、単に便利というだけではなく、 受講者の“安心感”を生み出す重要な要素でもあるのです。 特に最近では、子育て中のママさんや共働き家庭、あるいは多忙な会社員・フリーランスの方々からの問い合わせが増えています。

「子どもがいるから遠出できない」「すきま時間で効率的に教習を受けたい」という声に、柔軟に応えられるのが出張型の強みです。 また、口コミ分析でも明らかになったように、女性受講者からの評価が非常に高いことも特筆すべきポイントです。

「通うことが不安でなかなか踏み出せなかった」「家の近くで始められるから、気持ちが楽だった」

という声が多く寄せられています。 “通うこと”が負担になる時代だからこそ、場所に縛られず、自分らしいタイミングで始められるという柔軟さは、 再出発を後押しする最大の武器。 もしあなたが、「運転を再開したいけど、教習所に通うのは大変そう」と感じているなら── その時点で、出張型講習がぴったりの選択肢である証拠かもしれません。 🔗 【出張型ペーパードライバー講習の詳細はこちら】 🔗 【江戸川区で出張ペーパードライバー講習|20代女性のリアルな受講後アンケート】 🔗 【東京でペーパードライバー講習を探すなら】よくある不安とその解決法

女性に安心感を与える、丁寧でやさしい指導──“もう一度運転したい”を応援する寄り添い型サポート

「教習所の雰囲気が怖い」「男性の教官に怒鳴られたことがトラウマになっている」──

これは、過去の教習体験から運転に苦手意識を抱いてしまった女性受講者から、実際に寄せられた声の一部です。 特に、初めてペーパードライバー講習を受ける方にとっては、再び“先生”と向き合うこと自体が大きな心理的ハードルとなることも少なくありません。 東京ドライビングサポートでは、そうした不安を抱える女性の方にも 「安心して相談できる」「質問しやすい」「否定されない」という体験を提供できるよう、指導スタイルを徹底しています。 中でも特に高評価を得ているのが、インストラクター・小竿 健(こさお けん)による、“寄り添い型”の丁寧なサポートです。 実際に寄せられた口コミの中では、以下のような言葉が目立ちます: ・「絶対に怒られないという安心感があって、初日からリラックスできた」

・「“焦らなくて大丈夫ですよ”という一言で、涙が出そうになった」

・「とにかく優しい声かけで、何でも相談できる雰囲気だった」

・「“できなかったらどうしよう”という不安に、共感しながら寄り添ってくれた」 こうした声が多く集まっているのは、小竿インストラクターが1,000件以上の教習実績を持ち、

特に女性や初心者・ブランク層への指導経験が豊富であることに裏打ちされています。 表面的な技術指導ではなく、“心のケア”と“自信回復”に重点を置いたアプローチが、

東京ドライビングサポートならではの魅力といえるでしょう。 また、口コミ分析(106件調査)でも、小竿インストラクターの名前は複数回にわたって登場しており、

「緊張せずに話せた」「思っていたより運転が楽しく感じられた」といったポジティブな変化が報告されています。 「怖くない教習」だからこそ、「相談できる教習」になる──。

誰にも言えなかった運転の不安や、心の壁をそっと溶かしてくれる存在として、 小竿インストラクターは多くの女性にとって“再スタートの支え”となっているのです。 もしあなたが、「教習が怖かった記憶がある」「自分には向いてないのでは」と感じているなら、

まずは無料の個別相談からでも構いません。 小さな一歩が、思っていた以上の安心感と自信へつながる──それが、

東京ドライビングサポートの目指す指導のかたちです。 🔗 【運転が怖い…】教習所で怒鳴られて乗れなくなった私が、ペーパードライバー講習で再び走り出せた話 🔗 【個別無料相談会はこちらから予約】

10年・20年の運転ブランクでもやり直せる──変化を支える“心理的サポート型”講習

東京ドライビングサポートに寄せられるご相談の中で、最も多いのが「運転ブランク10年以上」の方からの声です。

中には20年以上ハンドルを握っていないというケースも少なくなく、こうした方々が共通して口にするのは、

「今さら聞けない」「もう無理だと思っていた」という深い不安です。 しかし、口コミやアンケートを分析すると、そうした“諦めの気持ち”が、 講習を通して“前向きな気持ち”に変わっていく様子が浮かび上がります。 ・「ゼロから本当に丁寧に教えてくれた。車の操作だけでなく、心の持ち方まで変えてもらえた」

・「“できなくて当たり前”というスタンスで向き合ってくれて、プレッシャーがなく安心できた」

・「気がついたら、“また運転したい”と思えていた。これは奇跡に近いです」 なぜ、ここまでの変化が起こるのでしょうか。

それは、東京ドライビングサポートの指導が単なる運転技術の習得に留まらず、 心理的なブランク=“運転への恐怖や抵抗感”を取り除くことに重きを置いているからです。 長期間のブランクを経て講習を決意される方の多くは、 子育てがひと段落した方や、親の介護・地方移住などによって運転が必要になった方が中心です。 そのため、求められるのは単なるスキルではなく、 「安心して運転できる感覚を取り戻す」という“心の再構築”。

ここに、東京ドライビングサポートの講習が応える価値があります。 事前には無料の個別相談を行っており、 ペーパードライバーチェックシートなどを活用しながら、

一人ひとりのブランク年数・不安の種類・目標を丁寧にヒアリング。 結果として、口コミには以下のようなリアルな変化が多数寄せられています: ・「運転してみたら、思ったより体が覚えていて自信になった」

・「こんなに安心して教習を受けられるなら、もっと早く相談すればよかった」

・「自宅周辺でマイカーを使った指導だったから、本当に実践的だった」 10年、20年というブランクがあっても、運転は「やり直せる」──

そう思わせてくれる事例が、東京ドライビングサポートには多数あります。 大切なのは、「もう遅い」ではなく、「今こそ始めたい」と思えたその気持ちです。

あなたの“再スタート”の一歩を、私たちは心から応援します。 🔗 【ペーパードライバー 出張講習】長野移住で直面した“運転できない現実”。マイカー講習で雪道を克服した話 🔗 【初回お試しコース90分|出張型ペーパードライバー講習の詳細はこちら】 🔗 【個別無料相談の予約はこちら】

まずは「初回お試しコース90分」から始めてみませんか?

東京ドライビングサポートでは、無料相談・個別対応・柔軟なスケジュールを大切にしながら、

あなたの再スタートを“心からサポート”いたします。「もう一度運転したい」「自信を取り戻したい」という方へ、 インストラクター小竿健が丁寧に寄り添いながら、実践的なサポートをご提供します。\ ご自宅から受けられる出張型ペーパードライバー講習 /▶ 【ペーパードライバー無料出張 初回お試しコース90分】 ▶ 【初回お試しコース90分|出張エリア一覧】 ▶ 【初回お試しコース90分の空き枠をみる】 ▶ 【ペーパードライバー個別無料会】

👤 監修:インストラクター紹介:小竿 建(こさお けん)

本記事は、出張型ペーパードライバー講習を手がける「東京ドライビングサポート」

記事監修:小竿 建(こさお けん)

教習指導員資格者証(普通) 、教習指導員資格者証(普自二) 、運転適性検査・指導者資格者証 を保有。長年にわたり自動車教習所の教習指導員として、多くのドライバーの育成に携わる。警察庁方式運転適性検査の指導者として、運転者の特性に応じた安全運転指導にも従事 。令和元年には、長年の交通法規遵守と安全運転励行、交通事故防止への貢献が認められ、練馬警察署長および練馬交通安全協会会長より感謝状を贈呈される 。豊富な指導経験と高い安全運転意識に基づき、この記事の内容を監修。

🔗 関連リンク

- 【東京でペーパードライバー講習を探すなら】不安ゼロへ導くFAQ&体験記

- 【運転が怖いと感じたら…】ペーパードライバーチェックシートで自己診断

- 【板橋区】テスラで受ける出張型ペーパードライバー講習|体験レポート

- 【長野移住で直面した“運転できない現実”】雪道を克服した話

- 【メディア掲載一覧】各種ニュースサイト・新聞で紹介されました

📣 本記事の企画・取材・構成について

本記事は、東京ドライビングサポートの広報チームによる現場取材と分析をもとに構成されています。

取材・構成を担当したのは、広報ディレクター板倉 智(いたくら さとし)。

SNS運用やSEO対策にも精通し、「伝わる・検索される・信頼される」情報発信を推進しています。