ホーム

東京ドライビングサポートメディア

東京ドライビングサポート

メディア

お申込みから免許取得に関して、皆様から多く頂くご質問にお答え致します。

冬の北海道でテスラModel Yが雪道を力強く走行する様子。粉雪を巻き上げながらも安定した走りを見せ、寒冷地でも高いパフォーマンスを発揮していることが分かります。

冬の北海道でテスラModel Yが雪道を力強く走行する様子。粉雪を巻き上げながらも安定した走りを見せ、寒冷地でも高いパフォーマンスを発揮していることが分かります。「冬になると電気自動車はバッテリーが減る」「寒さに弱いから長距離は無理」「雪道では滑りやすいのでは?」──そう感じている人は少なくありません。特にテスラのような高性能EVでも、「夏は快適だけど冬はどうなの?」という疑問を持つ声は非常に多く見られます。

確かに、EV(電気自動車)は構造上、寒冷地ではバッテリー性能が一時的に低下しやすく、暖房の使用によって航続距離が短くなる傾向があります。これは電気の化学反応が温度に影響を受けるという物理的な特性によるもので、どのメーカーのEVでも避けられない「冬の壁」と言われてきました。

しかし、テスラはこの「冬の壁」をソフトウェアと設計の両面で克服しています。バッテリーをあらかじめ温めるプレコンディショニング機能、暖房効率を高めるヒートポンプシステム、雪道でのスリップを抑えるデュアルモーターAWD(全輪駆動)など──寒さに強いEVを実現するための仕組みが細部にまで組み込まれています。

実際、北欧・カナダ・北海道などの寒冷地では、すでに多くのテスラオーナーが冬の道路を日常的に走行しています。「雪道でも滑らない」「暖房がすぐ効く」「寒くても充電が早い」といった声が多く、ガソリン車以上の快適さを感じているドライバーも少なくありません。つまり“EVは冬に弱い”という常識は、すでにテスラによって覆されつつあるのです。

本記事では、テスラがどのようにして寒さや雪道に対応しているのかを、実際の走行データとオーナーの体験談をもとに検証していきます。また、これからEVを検討する方に向けて、冬に快適に使うためのポイントや注意点も具体的に紹介します。寒い季節のドライブが心配な方、あるいは冬にEV講習や体験を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

冬にEVが苦手とされる3つの理由

外気温が大きく下がる冬の朝、テスラの状態を確認する男性。寒冷地ではバッテリーが冷え、性能が一時的に低下しやすいため、事前チェックが重要になります。

外気温が大きく下がる冬の朝、テスラの状態を確認する男性。寒冷地ではバッテリーが冷え、性能が一時的に低下しやすいため、事前チェックが重要になります。EV(電気自動車)は環境性能に優れ、静かで滑らかな走行が魅力ですが、冬になると「電費が悪化する」「航続距離が減る」「寒いと動きが鈍くなる」といった声が上がるのも事実です。これはEV特有の構造やバッテリーの特性によるもので、ガソリン車とは異なる注意点がいくつか存在します。ここでは、EVが冬に弱いとされてきた主な3つの理由を整理します。

まず1つ目は、バッテリーの化学反応が低温で鈍くなることです。EVのリチウムイオンバッテリーは、気温が下がると内部抵抗が増し、エネルギーを効率的に取り出せなくなります。その結果、満充電でも走行できる距離が短くなり、特に外気温が0℃を下回る地域では、航続距離が20〜30%ほど低下することも珍しくありません。つまり「寒い=燃費が悪化する」のは、電池の物理的な性質による自然現象なのです。

2つ目は、暖房システムによる電力消費です。EVにはエンジンが存在しないため、ガソリン車のようにエンジン熱を車内暖房に再利用することができません。そのため、車内を暖める際はヒーターを直接電力で稼働させる必要があり、これがバッテリー消費の大きな要因になります。特に冬の朝や夜間走行では、ヒーターの稼働時間が長くなることで航続距離の減少をさらに促進してしまいます。

3つ目は、雪道や凍結路面でのトラクション(駆動力)制御です。EVはモーター特有の高トルクによって瞬時に力が出るため、アクセル操作が繊細でないとタイヤが空転しやすくなります。とくに後輪駆動のモデルでは、発進時や坂道でスリップするケースもあり、「EVは雪に弱い」との印象を持たれる原因になってきました。もっとも、これはソフトウェア制御やAWDシステムの進化によって、現在では大幅に改善されています。

このように、冬にEVが苦手とされる背景には、バッテリーの温度依存性・暖房による電力負荷・雪道走行時の制御難という3つの要素が関係しています。逆に言えば、これらを技術的に解決できれば、EVは冬でも十分に快適に走行できるということです。そして、その「冬対策」を最も早く、そして高い完成度で実現したのが、他でもないテスラなのです。

テスラで学ぶ出張ペーパードライバー講習をご検討中の方へ

東京ドライビングサポートでは、テスラ車両に特化した出張型ペーパードライバー講習を実施しています。

高性能EVならではの操作性・回生ブレーキ特性・運転支援システムの正しい活用法まで、専門インストラクターが丁寧に指導。 個別無料相談会では、走行エリア・講習時間・ご予算に合わせたオーダーメイドプランを提案し、最適な受講スケジュールとお見積りをご案内します。

無料相談会でプランと見積を依頼する テスラが冬に強い理由①:プレコンディショニング機能

スマホでプレコンディショニングを起動し、凍える前にバッテリーと車内を加温するテスラの機能。寒冷地では出発前の事前加熱が電費と快適性を大きく左右します。

スマホでプレコンディショニングを起動し、凍える前にバッテリーと車内を加温するテスラの機能。寒冷地では出発前の事前加熱が電費と快適性を大きく左右します。冬のEVで最も影響が大きいのは、やはり「バッテリー温度」です。寒冷時には電池内部の化学反応が鈍くなり、電圧低下や充電速度の低下を引き起こします。特にマイナス気温では、バッテリーが冷え切ってしまうことで、走行時の出力制限や回生ブレーキの制御にも影響が出ることがあります。このような課題を解消するために、テスラが搭載しているのが「プレコンディショニング機能」です。

プレコンディショニングとは、簡単に言えば「出発前のウォーミングアップ機能」です。車に乗り込む前の段階で、スマートフォンアプリや車両設定からバッテリーや車内をあらかじめ最適な温度に温めておくことができます。これにより、寒い朝でも出発直後から最大効率で電力を使えるようになり、航続距離の低下を最小限に抑えることができるのです。

たとえば、外気温が−5℃の日でも、アプリから数十分前に「出発予定時刻」を設定しておけば、車両が自動的にバッテリーのヒーターを起動し、最適温度まで加温します。同時に車内暖房も稼働するため、ドアを開けた瞬間から快適な室温に保たれています。これによって、走行時にヒーターを最大出力で動かす必要がなくなり、結果的に電力消費を大幅に抑えることができます。

さらに、プレコンディショニングは充電時にも効果を発揮します。寒い状態のバッテリーは充電効率が悪く、急速充電器を利用しても思ったように電力量が入らないことがあります。テスラはこの問題を予測し、目的地を「スーパーチャージャー(急速充電ステーション)」に設定すると、自動的に走行中からバッテリーを温める仕組みを採用しています。そのため、到着時には最適温度に達しており、他社EVよりも高速かつ安定した充電が可能になります。

つまり、プレコンディショニング機能とは、テスラが「冬の電費ロス」を根本的に解決するための頭脳的な仕組みと言えます。一般的なEVが“走りながらバッテリーを温める”のに対して、テスラは“走る前に準備を終えておく”。このわずかな違いが、航続距離の安定性や快適性に大きな差を生むのです。寒冷地オーナーの間では、「冬こそプレコンディショニングが欠かせない」という声が非常に多く、日常的にスマホから操作しているユーザーが増えています。

この機能の真価は、ただバッテリーを温めるだけではなく、「時間の効率化」と「快適な乗車体験」を同時に実現している点にあります。外に出る前から車内が温まっていることで、エンジンのアイドリングも不要になり、静かで環境にも優しい冬の朝を迎えられる。まさにテスラが目指す“テクノロジーで暮らしを変える”哲学が、この小さな仕組みに凝縮されています。

次の章では、テスラが冬の燃費悪化を防ぐもう一つの重要な仕組み、「ヒートポンプ式エアコン」について解説します。このシステムがどのように電力効率を高め、寒い季節でも快適なドライブを支えているのかを詳しく見ていきましょう。

EVが冬に弱いとされる最大の理由は、低温時のバッテリー効率低下です。気温が下がると、リチウムイオン電池内の化学反応が鈍り、放電・充電効率が悪化します。さらに、冷えたバッテリーは出力制限や回生ブレーキの抑制を引き起こし、思ったような走行性能を発揮できません。これを根本的に改善する仕組みが、テスラ独自の「プレコンディショニング機能」です。

プレコンディショニングとは、簡単に言えば「出発前のウォーミングアップ」。車両を動かす前に、アプリやナビ経由でバッテリーとキャビン(車内)を最適温度に温めておくことができる機能です。これにより、走行開始直後からバッテリーが最高効率で動作し、冬場でも航続距離の低下を抑えることができます。

| 比較項目 | 一般的なEV | テスラ(プレコンディショニングあり) |

|---|---|---|

| 出発前のバッテリー温度 | 冷えたまま走行開始。効率が低下し出力制限が発生。 | アプリ操作で事前加温。最適温度で出発できる。 |

| 航続距離への影響 | 外気温0℃で−25〜30%減少。 | −10〜15%に抑制。実走行距離の安定性が高い。 |

| 充電効率(急速充電時) | 冷却状態では充電速度が遅くなる。 | 目的地をスーパーチャージャーに設定すると走行中に自動加温。到着時に最適化。 |

| 室内快適性 | 乗車後にヒーターを強く稼働。電費ロスが大きい。 | 出発前から室温を自動調整。ヒーター稼働を最小限に。 |

| ユーザー操作 | 車両に乗ってから設定・暖機を開始。 | スマホアプリから数タップで自動設定可能。 |

このように、プレコンディショニングは「冬のEV課題」を出発前にすべて解決してくれる仕組みです。特にテスラでは、ナビで目的地をスーパーチャージャーに設定するだけで自動的にバッテリー加温が始まり、到着時には理想的な温度状態になっています。これにより、寒冷地でも充電待ち時間を短縮し、ストレスのないドライブが実現します。

また、プレコンディショニングは単なる「暖機」ではなく、快適性の向上にも大きく寄与しています。外気温が氷点下の朝でも、車に乗り込むとすでに室内は暖かく、フロントガラスの曇りや凍結も解消済み。出発前から“準備が整った状態”を作り出すことで、冬の運転が格段に楽になります。エンジンをかけて暖まるのを待つ必要もなく、CO₂排出もゼロです。

寒い冬の朝、手袋をしたままでもスマホアプリを開けば、数タップで車内が暖かくなり、バッテリーもベストコンディション。これこそが、テスラが「冬に強いEV」と呼ばれる理由のひとつです。次の章では、この効率化をさらに支えるもう一つの要素──「ヒートポンプ式エアコン」について詳しく見ていきましょう。

テスラが冬に強い理由②:ヒートポンプ式エアコン

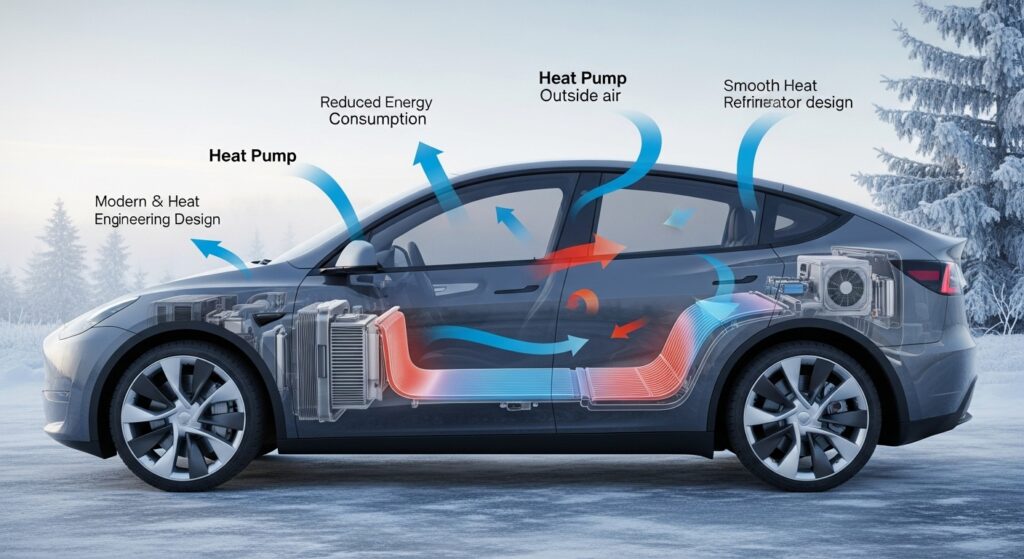

テスラが採用するヒートポンプ式エアコンの構造図。外気の熱を効率的に移動し、少ない電力で車内を温める仕組みがわかりやすく可視化されています。

テスラが採用するヒートポンプ式エアコンの構造図。外気の熱を効率的に移動し、少ない電力で車内を温める仕組みがわかりやすく可視化されています。EVの冬におけるもう一つの課題が「車内暖房による電力消費」です。ガソリン車では、エンジンが発生する熱をヒーターとして再利用できるため、暖房に追加のエネルギーはほとんど必要ありません。しかし、エンジンを持たないEVは、電気ヒーターを直接稼働させて熱を生み出すため、暖房を使うたびに航続距離が減るという問題がありました。特に初期のEVでは、暖房を強くすると走行距離が20%以上短くなるケースも少なくありませんでした。

この課題に対し、テスラが導入したのが「ヒートポンプ式エアコン」です。ヒートポンプは空気中の熱を効率的に移動させる仕組みで、電気を直接使って熱を生み出す従来のヒーターとは原理が異なります。たとえば、冷蔵庫が内部の熱を外に逃がすように、ヒートポンプは外気中のわずかな熱を車内に取り込んで循環させます。これにより、消費電力を大幅に削減しながら、十分な暖房性能を維持できるのです。

| 比較項目 | 従来の電気ヒーター | ヒートポンプシステム(テスラ) |

|---|---|---|

| 仕組み | 電気抵抗によって直接熱を発生させる。 | 空気中の熱を圧縮・移動させて再利用する。 |

| 電力効率 | 1の電力で約1の熱量。 | 1の電力で最大3倍の熱量を発生可能。 |

| 暖房の立ち上がり | 暖まるまで数分かかる。 | 10秒以内に温風が出るほど速い。 |

| 航続距離への影響 | 冬季で最大−25%程度低下。 | 平均−10〜15%に抑制可能。 |

| 室内の快適性 | 温風が局所的で乾燥しやすい。 | 均一に暖かく、ガラス曇り防止にも優れる。 |

テスラが採用しているこのヒートポンプシステムは、2021年以降のModel 3、Model Yをはじめ、すべての新型モデルに標準装備されています。特に、気温が−10℃前後の寒冷地においても安定して作動し、暖房性能の高さと電力効率の両立を実現しました。ヒーターを使いながらも航続距離の減少が少ないため、「冬の電費悪化」を大きく改善しています。

さらに注目すべきは、ヒートポンプが単なる暖房装置ではないという点です。冷却回路やバッテリー温調システムと連携しており、気温の変化に応じて「冷やす」「温める」を自動で切り替えます。つまり、冬は車内とバッテリーを温め、夏は効率的に冷却する──1つの装置で四季を通じて最適な状態を保つことができるのです。このような高度な熱マネジメント設計は、テスラならではの強みです。

多くのオーナーが「テスラの暖房はすぐ暖かい」「走行中に寒くならない」と口を揃えて評価する理由もここにあります。エンジン音もなく、車内は常に静かで快適。家を出る前にスマホで“車内を暖めておく”という使い方も広がっており、冬の朝に氷のようなハンドルを握る必要はもうありません。

ヒートポンプは、ただ暖かくするだけではなく、ドライバーの心理的負担も軽減します。外気温が低くても「寒さのストレス」がないことで集中力が高まり、安全運転にも繋がります。快適さと効率性を両立するこのテクノロジーこそ、テスラが「冬に強いEV」として支持される理由のひとつなのです。

テスラが冬に強い理由③:トラクション制御とAWDシステム

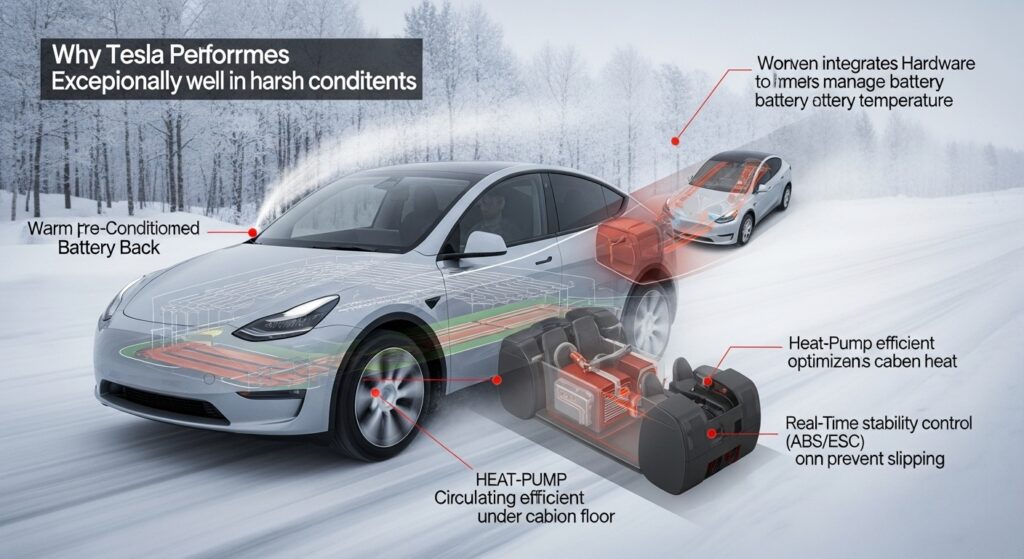

床下バッテリーによる低重心構造と、ABS・ESCを統合した電気的トラクション制御により、テスラは雪道でも高い安定性を発揮します。内部構造が可視化された図で、その仕組みが分かりやすく示されています。

床下バッテリーによる低重心構造と、ABS・ESCを統合した電気的トラクション制御により、テスラは雪道でも高い安定性を発揮します。内部構造が可視化された図で、その仕組みが分かりやすく示されています。冬の運転でもっとも不安を感じる瞬間は、「滑る」ことです。特に雪道や凍結路面では、発進時やカーブでタイヤが空転し、思わぬスリップにつながる危険があります。ガソリン車でも四輪駆動(AWD)やトラクションコントロール機能が用意されていますが、テスラのシステムはそれらを超えるレベルで高度に統合されています。その秘密は、電気モーターならではの瞬時のトルク制御と、0.01秒単位で最適化される電子制御技術にあります。

一般的な車では、エンジンからの動力を機械的に分配し、スリップを感知した後に制御を行います。これに対し、テスラのデュアルモーターAWDは、前輪と後輪それぞれに独立したモーターを搭載し、路面状況に応じてトルク配分をリアルタイムで変化させます。たとえば、雪道で前輪がわずかに滑った瞬間に後輪へ駆動を切り替え、車体の安定を即座に回復させます。その制御速度は人間の反応をはるかに超えるレベルで、わずか10ミリ秒単位で駆動力を調整しています。

この「電気的トラクション制御」は、テスラがEV専用に設計したシャシー構造と密接に関係しています。バッテリーが床下全体に配置されているため、重心が非常に低く、車体の安定性が高い。重心が低いほど横滑りしにくく、カーブでも自然にグリップを維持します。加えて、ABSやESC(横滑り防止装置)などの電子制御もすべて統合されており、個々のタイヤの回転数や路面抵抗を検知して瞬時にトルクを最適化します。結果として、雪道や氷上でもきわめて滑らかな走行が可能となっています。

| 比較項目 | 一般的なAWD車 | テスラ(デュアルモーターAWD) |

|---|---|---|

| 駆動制御の仕組み | 機械的なデフ機構で前後輪に動力を配分。 | 前後モーターが独立制御。電子的に瞬時のトルク配分。 |

| 制御反応速度 | 0.1〜0.2秒程度の遅延あり。 | 0.01秒単位でトルク制御を実施。 |

| 雪道発進の安定性 | スリップ時に駆動力の抜けが発生。 | 滑りを感知した瞬間に他輪へトルクを配分しスムーズに発進。 |

| 重心バランス | エンジンが前方にあるため重心が高い。 | バッテリーを床下配置。重心が極めて低く横滑りしにくい。 |

| 滑りやすい路面での安定性 | 制御は後追いで作動し、違和感が出る。 | AI制御により予測的にトルクを配分。常に安定した走行が可能。 |

この高度なAWD制御は、テスラの「走るコンピューター」と呼ばれる車両OSによって統合的に管理されています。加速度センサーや路面センサーの情報をAIが解析し、最も効率的かつ安全なトルク配分を判断。ドライバーが意識するよりも先に車が自ら挙動を修正するため、滑り出しそうな場面でもハンドルを取られることがほとんどありません。結果として、雪道でもまるで乾いたアスファルトを走っているような安心感が得られます。

さらに、テスラのAWDは単なる安全装置ではなく、走る楽しさも兼ね備えています。例えば、雪上での発進や旋回時においても、車体が路面を“掴む感覚”が非常に自然で、ドライバーがコントロールしている感覚が失われません。必要な時だけ前輪駆動を補助的に使い、通常は後輪駆動で滑らかな挙動を保つなど、快適さとスポーティな走りを両立しています。

こうした特性は、寒冷地のテスラオーナーから高く評価されています。「スバル以上に安定している」「雪道でも不安がない」「坂道発進が驚くほどスムーズ」といった声が多く、特にModel YやModel 3 AWDは“雪国で最も信頼できるEV”として支持を集めています。従来のEVが「冬に弱い」と言われていた時代とは、すでに別次元の領域に到達しているのです。

テスラのAWDは、単なる駆動方式の違いではなく、「走行データをもとにした知能的な路面適応システム」と言えます。モーター・バッテリー・車体制御がすべてソフトウェアで連携しているからこそ、氷点下でも滑らかで安心できるドライブ体験が実現します。これが、テスラが“冬に強いEV”と評される最大の理由の一つです。

次の章では、実際に冬の気温下でどの程度航続距離が変化するのか、そして日常使いにおける「冬のEV走行データ」を具体的に検証していきます。実測値をもとに、寒い季節でも安心してテスラを利用できる理由をさらに深掘りします。

テスラで学ぶ出張ペーパードライバー講習をご検討中の方へ

東京ドライビングサポートでは、テスラ車両に特化した出張型ペーパードライバー講習を実施しています。

高性能EVならではの操作性・回生ブレーキ特性・運転支援システムの正しい活用法まで、専門インストラクターが丁寧に指導。 個別無料相談会では、走行エリア・講習時間・ご予算に合わせたオーダーメイドプランを提案し、最適な受講スケジュールとお見積りをご案内します。

無料相談会でプランと見積を依頼する 冬の航続距離はどれくらい変わる? 実走データから検証

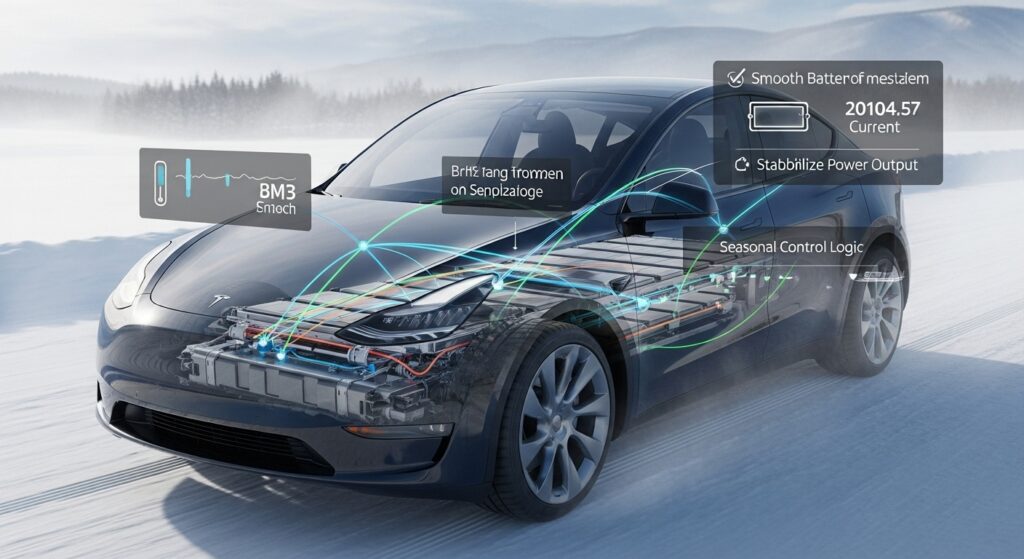

冬季に低下しやすいバッテリー性能を補うため、テスラはBMSによる温度管理や電力出力の最適化、季節に応じた制御ロジックを統合。図ではその仕組みが可視化されています。

冬季に低下しやすいバッテリー性能を補うため、テスラはBMSによる温度管理や電力出力の最適化、季節に応じた制御ロジックを統合。図ではその仕組みが可視化されています。テスラを含むすべてのEVにおいて、冬季の航続距離が減少するのは避けられない現象です。バッテリーの化学反応が低温で鈍くなることに加え、暖房やシートヒーターなどの使用で消費電力量が増えるため、夏と比べて航続距離が短くなります。しかし、重要なのは「どの程度減るのか」そして「その減少をテスラがどう抑えているのか」という点です。ここでは実際のデータとオーナーの走行記録をもとに、冬季の実走結果を具体的に見ていきます。

一般的なEVでは、気温が0℃前後になると航続距離が約20〜30%低下します。特にエアコンを強めに使用する都市部では、短距離走行でも消費電力が多くなりがちです。テスラの場合、この減少率を最小限に抑えるために、先述した「プレコンディショニング機能」や「ヒートポンプ式エアコン」が自動的に連携します。これらの機能によって、寒冷地でも実用的な航続距離を確保できるのが大きな特徴です。

| 車種 | カタログ航続距離(WLTCモード) | 冬季実測値(平均) | 減少率 |

|---|---|---|---|

| Model 3 RWD | 約565km | 約420〜450km | 約−20〜25% |

| Model Y AWD | 約505km | 約400〜420km | 約−15〜20% |

| Model X | 約560km | 約430〜450km | 約−20〜23% |

このデータからも分かる通り、冬季のテスラは平均で15〜25%程度の航続距離減にとどまっています。これは同クラスの他社EV(平均−30%前後)と比較しても優れた数値です。特にヒートポンプ式エアコンの効率が高いため、外気温が−10℃を下回る環境でも、安定して400km以上の走行が可能なケースが多く報告されています。

また、テスラのバッテリーマネジメントシステム(BMS)は、温度・電圧・電流を常時監視しながら最適な出力を保つよう設計されています。これにより、気温が下がっても急激な性能低下が起こりにくく、走行中に「いきなり電力が落ちる」といったトラブルを防ぎます。さらに、ソフトウェアアップデートによって季節ごとの最適制御が継続的に改善されており、年々その精度が向上しています。

興味深いのは、航続距離の減少率が「走り方」によって大きく変化する点です。例えば、都市部で短距離を繰り返すよりも、高速道路を一定速度で長く走るほうが電費効率は安定します。テスラの航続距離表示はリアルタイムで更新されるため、走行データを見ながらアクセルワークを最適化することで、実際の航続距離を大きく伸ばすことが可能です。この「ドライバーとEVが一緒に最適化していく感覚」は、テスラならではの体験と言えるでしょう。

オーナーの実走レビューを見ても、「冬場でも思ったより減らない」「プレコンディショニングと暖房設定を工夫すれば十分実用的」といった声が多く見られます。特に都市圏や郊外での通勤・買い物用途では、1日あたりの走行距離が100km未満であるため、週1〜2回の充電で十分に運用可能という意見が多数を占めています。

つまり、テスラは冬季でも「実用域を大きく損なわないEV」であるということです。バッテリー温度管理・空調効率・ソフトウェア制御の三位一体によって、寒冷地でも安心して利用できる仕組みが確立されています。もはや「冬はEVが使えない」という時代ではなく、ユーザーが正しい知識と使い方を身につけることで、季節を問わず快適なドライブを楽しめるようになっているのです。

次の章では、実際に寒冷地でテスラを使用しているオーナーの体験談や口コミを紹介します。雪道や氷点下でのリアルな感想を通じて、テスラが“冬にも強い”と言われる理由をさらに深掘りしていきましょう。

テスラオーナーの冬レビューと体験談

厳しい寒さの朝でも、スマホからプレコンディショニングを起動するだけで、車内はすでに暖かく快適。北海道のオーナーが実感する、テスラならではの冬の利便性です。

厳しい寒さの朝でも、スマホからプレコンディショニングを起動するだけで、車内はすでに暖かく快適。北海道のオーナーが実感する、テスラならではの冬の利便性です。ここまで理論やデータでテスラの冬性能を解説してきましたが、実際のオーナーはどのように感じているのでしょうか。テスラは世界中で販売されており、北欧、カナダ、アメリカ北部、日本の北海道など、厳しい寒冷地での日常利用がすでに進んでいます。彼らのリアルな声こそが、「テスラは冬に弱い」という従来のイメージを覆す最も説得力のある証拠と言えるでしょう。

北海道在住のModel Yオーナーはこう語ります。「朝の気温が−10℃の日でも、プレコンディショニングを使えば出発時から車内がポカポカ。凍結したフロントガラスも自動で解けていて、冬でもストレスがありません。」このコメントに象徴されるように、テスラのスマートフォンアプリを使った事前準備は、寒冷地での生活スタイルそのものを変える体験になっています。外に出る前から車内が快適というのは、従来のガソリン車では得られなかった新しい利便性です。

長野県でModel 3を使用しているユーザーからは、「雪道での安定感が想像以上。以前は四輪駆動のSUVに乗っていたが、テスラのほうが滑らず安心」との声も。テスラのAWD制御は滑り始める前に駆動を自動調整するため、ハンドルを取られる感覚がほとんどありません。雪道や凍結路面でも、車体が自然にグリップを保ちながらスムーズに加速していくのが特徴で、ドライバーのストレスを大幅に軽減しています。

一方で、都内や関東近郊のオーナーからは、「冬でも電費が安定していて意外と減らない」「朝の暖気をスマホで済ませられるのが最高」といった声が多数上がっています。特に都市部では、夜間の充電環境が整っているため、朝出発する際には常に満充電の状態。気温が下がっても実用範囲内で航続距離を維持できるため、通勤や買い物などの日常利用には全く支障がありません。むしろ、寒い中でエンジン音や排気ガスを感じることがなく、静かで快適な移動ができる点が高く評価されています。

さらに、テスラのヒートポンプ暖房については「わずか10秒ほどで温風が出る」「車内全体が均一に暖かい」「子どもを乗せても快適」といった具体的な体験談も多く寄せられています。家族で使用しているオーナーからは、「朝、保育園に向かうまでに車内がすぐ暖まるので助かる」「エンジンのアイドリング音がないから子どもが寝ていても起きない」といった声もあり、冬場のファミリーカーとしての満足度も非常に高いようです。

また、寒冷地で重要となる充電速度についても、「スーパーチャージャーを使えば−5℃でも問題なし」「目的地を設定すると自動でバッテリーを温めてくれるから便利」という評価が多数あります。実際にカナダや北欧のユーザーからも、マイナス20℃の環境で通常通り充電ができたとの報告があり、プレコンディショニング機能の効果が実証されています。これは他社EVと比較しても大きな優位性と言えるでしょう。

SNS上でも冬季のテスラ体験を共有する投稿が増えており、「雪の中で静かに走るテスラはまるでSF映画のよう」「寒い季節が楽しみになった」というコメントも見られます。かつては“EVの冬は不安”とされていましたが、今や“EVの冬は快適”という新しい価値観が生まれつつあります。テスラはその象徴的な存在として、寒冷地におけるEV普及を後押ししています。

総じて、オーナーの声からわかるのは、テスラの冬性能は「データで語るよりも、実際に乗ってみると驚くレベル」だということです。雪道での安定感、暖房の早さ、充電効率、静粛性──そのどれもが、ガソリン車を超える快適さを提供しています。もはや“EVは冬に弱い”という固定観念は過去のもの。テスラは寒冷地でも確実に頼れる一台として、世界中のユーザーに支持されているのです。

次の章では、これらの実体験を踏まえたうえで、「冬にEVを快適に使うための具体的なコツ」を紹介します。バッテリー管理や充電のタイミング、走行前の準備など、日常生活で実践できるポイントを詳しく解説していきます。

冬にEVを快適に使うためのコツ

スマホ操作でプレコンディショニングを起動すれば、凍りつく冬の朝でも車内とバッテリーが出発前に最適な状態に整います。テスラならではの冬の快適機能です。

スマホ操作でプレコンディショニングを起動すれば、凍りつく冬の朝でも車内とバッテリーが出発前に最適な状態に整います。テスラならではの冬の快適機能です。テスラをはじめとする電気自動車は、正しい使い方を知ることで冬でも十分に快適なパフォーマンスを発揮します。寒冷地での走行や凍結した朝の出発前など、ちょっとした工夫を加えるだけで航続距離を維持し、快適さを大きく向上させることが可能です。ここでは、日常的に実践できる「冬のEV活用術」を具体的に紹介します。

まず最も効果的なのが、出発前のプレコンディショニング(事前加温)です。寒い朝にそのまま走り出すと、バッテリーが冷えて電費が悪化し、車内もなかなか暖まりません。スマホアプリから15〜30分前にプレヒートを設定しておくことで、出発時点でバッテリーも車内も最適な状態に整います。特に冬場はこの習慣をつけるだけで、体感的な快適さと航続距離の安定性が大きく変わります。

次に重要なのが、充電のタイミングです。寒冷地では夜間にバッテリーが冷えやすいため、「出発直前に充電が終わるように設定する」ことがポイントです。テスラの充電スケジュール機能を使えば、出発時間に合わせて充電完了のタイミングを自動で調整できます。充電中はバッテリーが自然に温まるため、そのまま走り出すことで電力効率が高まり、冬でもエネルギーロスを最小限に抑えられます。

また、走行モードや暖房設定も航続距離に影響します。車内全体を高温にするよりも、シートヒーターやステアリングヒーターを優先的に使うことで、消費電力を約30%削減できます。テスラのシートヒーターは局所的に体を温める効率的な仕組みで、暖かさを保ちながら電力のムダを減らすのに最適です。さらに、外気導入モードよりも内気循環を利用すると、暖房効率が向上します。

冬に注意すべきもう一つのポイントは、充電残量の管理です。低温時はバッテリー残量が実際より少なく表示されることがあり、航続距離が突然短く見えるケースもあります。そのため、冬場は残量20%を下回らないように余裕を持って充電計画を立てましょう。テスラのナビゲーションでは、走行ルート上のスーパーチャージャーが自動的に表示されるため、長距離移動でも安心です。

さらに、冬の安全運転に欠かせないのがタイヤ選びです。EVはトルクが強く、発進時に瞬間的な駆動力がかかるため、スタッドレスタイヤの装着は必須です。テスラ純正のスタッドレスやミシュラン、ブリヂストンのEV対応モデルを選ぶことで、雪道や凍結路面でも高いグリップ性能を確保できます。タイヤの空気圧は気温が下がると自然に低下するため、月に一度は点検を行うと安心です。

駐車環境も冬季のEV運用に影響します。可能であれば屋内や風の当たらない場所に駐車し、長時間の放置を避けましょう。極端に冷える地域では、走行後すぐに充電を行い、バッテリーを冷やさないことが重要です。また、車両を「キャンプモード」や「スリープモード」で適切に管理することで、夜間のバッテリー消耗を抑えることができます。

最後に、テスラのソフトウェアアップデートを定期的に確認することも大切です。テスラは冬季の制御ロジックを年々改良しており、航続距離の最適化やヒートポンプ効率の改善などが自動で適用されます。アップデートを怠ると、最新の省エネ制御や快適機能を活用できない場合があるため、通知が来た際は早めにインストールするのがおすすめです。

これらのポイントを押さえておけば、冬でもテスラを安心して使うことができます。事前準備・効率的な暖房設定・計画的な充電・スタッドレスタイヤの装着──この4点を意識するだけで、寒い季節のEVドライブが一気に快適になります。テスラのテクノロジーと、ユーザー自身のちょっとした工夫。その組み合わせこそが「冬にも強いEVライフ」を実現する鍵なのです。

次の章では、ここまでの内容を踏まえて、テスラがなぜ「冬に強いEV」と言われるのかを総括します。ハードウェア・ソフトウェア・ユーザー体験の三位一体で構築された“冬対応力”の全体像をまとめます。

テスラが「冬に強いEV」と言われる理由のまとめ

テスラはヒートポンプ・バッテリー温度管理・デュアルモーターAWD・ABS/ESCを統合制御することで、冬の雪道でも高い安定性と効率を発揮します。

テスラはヒートポンプ・バッテリー温度管理・デュアルモーターAWD・ABS/ESCを統合制御することで、冬の雪道でも高い安定性と効率を発揮します。ここまで見てきたように、テスラが冬に強いとされる理由は単一の要素ではありません。寒冷地でEVが直面する課題──バッテリーの温度低下、暖房による電力消費、雪道でのスリップなど──を、ハードウェアとソフトウェアの両面から総合的に解決している点にあります。テスラは単なる自動車メーカーではなく、「走るテクノロジー企業」として、気候や環境を問わず安定したパフォーマンスを提供することを目指しています。

まず、寒冷時の電費低下を防ぐ要として機能するのが、プレコンディショニングシステムです。走行前にバッテリーを最適温度に温め、出発直後から最大効率でエネルギーを使えるようにすることで、冬特有の電力ロスを大幅に削減しました。さらに、ヒートポンプ式エアコンが少ない電力で高い暖房性能を発揮し、氷点下でも快適な車内環境を維持します。暖房を使っても航続距離が極端に減らない──これがテスラの冬性能を支える大きな技術的優位性です。

次に、雪道での安定性を支えているのがデュアルモーターAWDとAI制御によるトラクションシステムです。各モーターが0.01秒単位でトルクを制御し、スリップを検知した瞬間に他輪へ駆動力を分配。従来の機械式AWDでは実現できなかったレスポンスの速さで、滑りやすい路面でも安心して走行できます。低重心のバッテリー配置と統合電子制御による高い安定性は、雪国のオーナーからも「スバル並み、あるいはそれ以上」と高く評価されています。

さらに、ソフトウェアアップデートによって冬季制御を年々進化させている点も見逃せません。テスラは走行データを分析し、気温・地形・使用環境に応じてエネルギー制御を最適化しています。たとえば、極寒地での暖房効率改善や充電速度のチューニングなど、ハードを変えずに車両性能を継続的に向上させる仕組みは他社にはない特徴です。ユーザーの手に渡ったあとも、テスラは常に進化を続けているのです。

また、冬のドライビング体験そのものも大きく変わりました。エンジン音のない静かな車内、10秒以内に暖まるヒートポンプ、凍結したフロントガラスの自動解氷、スマホアプリで完結する暖気操作──これらが日常に溶け込むことで、寒い季節の運転が“苦痛”から“快適”へと変わっています。特に、毎朝の通勤や送迎など短距離運転の多いユーザーにとって、冬場のテスラは「ストレスのない移動手段」として高く支持されています。

総括すると、テスラの冬対応力は以下の三要素によって構成されています。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| ハードウェア | ヒートポンプ式暖房、低重心バッテリー構造、デュアルモーターAWDによる高い安定性。 |

| ソフトウェア | プレコンディショニング、AIトラクション制御、温度管理アルゴリズムの最適化。 |

| ユーザー体験 | スマホで暖気、航続距離の安定、静粛性、ストレスのない雪道運転。 |

この三要素が連携することで、テスラは単に「冬でも走れるEV」ではなく、「冬こそ快適に走れるEV」へと進化しました。北欧や北海道といった厳しい寒冷地でも安定して運用されている事実が、その性能を証明しています。EVにおける“季節の壁”を取り払った存在──それがテスラの真の強さです。

最後に、もしあなたが「冬にEVを体験してみたい」と思うなら、実際に走らせてみるのが一番です。東京ドライビングサポートでは、テスラを使ったEV講習を通じて、これらの機能や走行特性を実際に体感することができます。数字や理論では伝わらない“冬の走る感覚”を、ぜひご自身の手で確かめてみてください。

テスラは、冬に弱いどころか、冬のドライブを新しい次元へと引き上げる車です。寒さを理由に運転をためらう時代は終わりました。今こそ、静かで暖かく、滑らかな“冬のEVライフ”を始める季節です。

テスラで学ぶ出張ペーパードライバー講習をご検討中の方へ

東京ドライビングサポートでは、テスラ車両に特化した出張型ペーパードライバー講習を実施しています。

高性能EVならではの操作性・回生ブレーキ特性・運転支援システムの正しい活用法まで、専門インストラクターが丁寧に指導。 個別無料相談会では、走行エリア・講習時間・ご予算に合わせたオーダーメイドプランを提案し、最適な受講スケジュールとお見積りをご案内します。

無料相談会でプランと見積を依頼する Q1. テスラは冬に弱いと聞きますが本当ですか?

一般的なEVは寒さで電費が落ちますが、テスラはプレコンディショニングやヒートポンプなどの技術で航続距離の低下を最小限に抑えています。寒冷地でも問題なく走行可能です。

Q2. 冬になると航続距離はどのくらい減りますか?

外気温や暖房の使用状況によりますが、平均で15〜25%ほど短くなります。テスラのヒートポンプ式暖房を活用すれば−10〜15%に抑えられるケースもあります。

Q3. 雪道でも安定して走れますか?

はい。テスラのデュアルモーターAWDは前後輪を独立制御し、0.01秒単位でトルク配分を調整。雪道や凍結路でも高い安定性を発揮します。

Q4. 講習はどこで行いますか?

出張形式で行います。ご自宅付近、勤務先周辺、スーパーや学校など、実際に使う生活道路で練習できます。

Q5. テスラの暖房はどれくらいで暖まりますか?

ヒートポンプ式エアコンにより、わずか10秒ほどで温風が出ます。従来のヒーターより電力効率が30%以上高く、すぐに快適な室温になります。

Q6. プレコンディショニングとは何ですか?

出発前にスマホアプリなどで車内とバッテリーを温める機能です。冬の朝でもバッテリー効率を高く保ち、車内を暖かくしておけます。

Q7. 冬場の充電時間は長くなりますか?

低温では充電速度が落ちますが、テスラは目的地をスーパーチャージャーに設定すると自動でバッテリーを温め、効率的に充電できるよう最適化します。

Q8. 充電はどのタイミングで行うのが良いですか?

寒冷地では出発直前に充電が終わるようスケジュール設定するのがおすすめです。充電中はバッテリーが温まり、効率的に走行できます。

Q9. 雪でドアが凍ることはありますか?

テスラにはドアハンドル凍結防止機能があり、凍りついた場合もアプリから事前加熱して解除できます。冬仕様のシーリング設計も施されています。

Q10. 寒い地域でも自宅で充電できますか?

はい。屋外でも200Vの普通充電で十分利用可能です。防水性能が高いため、雪や雨でも安全に充電できます。

Q11. スタッドレスタイヤは必要ですか?

はい。EVはトルクが強いため、雪道ではスタッドレスが必須です。テスラ純正またはミシュラン・ブリヂストンのEV対応モデルが推奨です。

Q12. 冬に長期間乗らない場合はどうすればいいですか?

50〜70%程度の残量で保管し、屋内駐車やスリープモードを活用してください。極端な低温下では週1回程度の補充電を推奨します。

Q13. テスラの車内は静かですか?

非常に静かです。エンジン音がないため、雪道でも滑らかな走行音のみ。冬の通勤でも快適な静寂空間を維持します。

Q14. 凍結したフロントガラスはどうすれば解けますか?

アプリの「デフロスト」機能を使えば、自動でガラスを温めて霜や氷を溶かせます。物理的にこする必要はありません。

Q15. 暖房をつけると電費が悪くなりませんか?

ヒートポンプのおかげで従来比30%以上省エネ。シートヒーターを併用すればさらに効率的に暖まります。

Q16. 雪道でのブレーキは滑りませんか?

テスラは回生ブレーキとABSを統合制御しており、滑りを検知すると瞬時に制御を切り替えます。人の反応より速い制御で安定します。

Q17. 雪の日でもオートパイロットは使えますか?

視界が確保できる状態であれば使用可能です。センサーが雪で覆われた場合は一時的に無効化されます。

Q18. 充電残量が少ないと暖房は使えますか?

残量が10%を切ると暖房出力が制限されます。出発前の充電とプレコンディショニングで防げます。

Q19. テスラの冬季メンテナンスは必要ですか?

オイル交換は不要ですが、タイヤ・ブレーキ液・ワイパー液の点検を推奨します。特に冬場は撥水剤入りが便利です。

Q20. 雪国ではどのモデルが人気ですか?

北海道や東北ではModel Y AWDが人気です。車高が高く、雪道や坂道でも安定した走行ができます。

Q21. テスラは寒冷地での耐久性に問題ありませんか?

北欧やカナダなど氷点下20℃以下の地域でも広く普及しており、車体設計とシール性能が寒冷地仕様で問題ありません。

Q22. 講習でテスラを試乗できますか?

はい。EV講習プランでは、テスラModel 3またはModel Yを使用して実際に走行体験ができます。

Q23. 東京でも冬のEV講習は実施していますか?

はい。東京・神奈川・埼玉・千葉など首都圏エリアで出張対応可能です。気温の低い早朝講習も実施しています。

Q24. EV講習ではどんな内容を体験できますか?

プレコンディショニング操作、ヒートポンプ暖房、雪道モード、充電操作など、実際の使用方法を講師がマンツーマンで指導します。

Q25. 冬の夜間でも講習を受けられますか?

はい。夜間照明のあるエリアで実施可能です。夜の走行や寒冷時の視界対策も含めた実践的な内容になります。

Q27. テスラ講習ではどんな服装が良いですか?

動きやすい服装でご参加ください。冬期は暖房が効いていますが、外での乗降練習も行うため防寒着をおすすめします。

Q28. 講習時間はどのくらいですか?

基本は90〜120分の個別講習です。講習内容やレベルに応じて調整可能です。EV体験・雪道走行練習を含めるプランもあります。

Q29. 冬のテスラ試乗で注意すべきことは?

走行前にプレコンディショニングを行い、タイヤの空気圧を確認してください。滑りやすい路面では急発進や急ブレーキを避けると安定します。

Q30. テスラは冬にバッテリーが劣化しませんか?

低温で一時的に電圧が下がりますが、恒久的な劣化ではありません。温度管理システムが自動で保護するため安心して利用できます。

テスラで学ぶ出張ペーパードライバー講習をご検討中の方へ

東京ドライビングサポートでは、テスラ車両に特化した出張型ペーパードライバー講習を実施しています。

高性能EVならではの操作性・回生ブレーキ特性・運転支援システムの正しい活用法まで、専門インストラクターが丁寧に指導。 個別無料相談会では、走行エリア・講習時間・ご予算に合わせたオーダーメイドプランを提案し、最適な受講スケジュールとお見積りをご案内します。

無料相談会でプランと見積を依頼する 関連記事

出張型ペーパードライバー講習を手がける「東京ドライビングサポート」

記事監修:小竿 建(こさお けん)

教習指導員資格者証(普通) / 教習指導員資格者証(普自二)

運転適性検査・指導者資格者証 保有

長年にわたり自動車教習所の教習指導員として、多くのドライバーの育成に携わる。

警察庁方式運転適性検査の指導者として、運転者の特性に応じた安全運転指導にも従事。

令和元年には、長年の交通法規遵守と安全運転励行、交通事故防止への貢献が認められ、

練馬警察署長および練馬交通安全協会会長より感謝状を贈呈。

豊富な指導経験と高い安全運転意識に基づき、この記事の内容を監修しています。

【店舗名(Name)】 東京ドライビングサポート|出張ペーパードライバー講習・高齢者講習サポート

【住所(Address)】 〒175-0092 東京都板橋区赤塚4丁目18-8

【電話番号(Phone)】 0120-763-818

【営業時間】 毎日 9:00〜20:00(年中無休)

※講習スタートは9時〜/最終講習は19時台まで対応可能です。

【対応エリア】 板橋区・練馬区・北区・和光市・朝霞市などを中心に出張対応

【メールでのお問い合わせ】 info@tokyo-driving-support.jp

【通常の教習車の講習予約はこちら】 ▶ 初回90分お試しコースを予約する(TimeRex)

関連記事

テスラで学ぶ出張ペーパードライバー講習をご検討中の方へ

東京ドライビングサポートでは、テスラ車両に特化した出張型ペーパードライバー講習を実施しています。

高性能EVならではの操作性・回生ブレーキ特性・運転支援システムの正しい活用法まで、専門インストラクターが丁寧に指導。 個別無料相談会では、走行エリア・講習時間・ご予算に合わせたオーダーメイドプランを提案し、最適な受講スケジュールとお見積りをご案内します。

無料相談会でプランと見積を依頼する